|

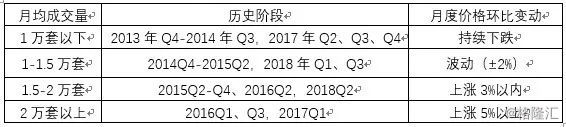

由于二手房具有乘数效应,二手房市场具有内生波动性,市场经常出现交易量非常大的情形。北京市2016年3月、2016年9月、2017年3月的二手房网签量都超过了2.5万套。市场成交量高就会带来房价的快速上涨。根据我们的经验,单月成交量在1.5万套以下,市场相对会比较平稳。例如,2017年房地产市场调控以来,这么长时间内市场单月成交量都基本介于1万套到1.5万套之间,个别月份甚至低于1万套,这个时候市场就会比较平稳。如果单月成交量超过2万套,价格就会大幅上涨(见表1)。 全流通框架的政策含义是:市场周期的变化是潜在购房者进入市场的节奏所致。一个市场价格要稳定,前提就是市场要平稳,特别是政策要平稳。而我国过去的调控政策主要就是针对成交量,通过调控手段让一些人无法在市场交易。短期来看确实减少了交易,但这个减少仅仅是把交易节奏放缓或者延后了,后面一旦政策放开,价格便会快速上涨,每一轮调控基本都是这样的结果,它极易造成交易的波动,带来价格的波动上涨。 表1 房地产市场月度成交量与价格变动的历史经验

从转型视角看我国住房市场结构 我国当前的住房市场结构特点是:城镇户籍家庭高自有率,非户籍流动群体排除在市场和保障之外。这种特殊的住房结构是住房制度转型带来的。 二战以后,全球主要有三种住房模式。第一种是市场模式,以美国、日本为代表。这种模式下,政府通过担保的方式方式,让穷人能够通过更多的金融工具买到房子。这种模式的好处在于,政府不用掏太多钱,但坏处在于容易引发金融危机,美国次贷危机已经证实了这一点。第二种是社会主义模式,以苏联和1978年之前的中国为代表。这种模式的特点是,国家包建,单位包分配,居民免费租房子,产权不是个人的,但可以代际占用,即可以把房子留给子孙后代传承下去,房屋产权实际上是介于使用权和所有权之间的一种模糊状态。租金很低的结果导致国家没有钱拿来修房子,房子越建越少、越来越破。这便导致了第三种模式的产生,即从社会主义模式向市场模式的过渡,以过去的东欧国家(前社会主义国家)、现在的俄罗斯、中国为代表。转型模式国家的住房自有率都是比较高的,因为他们都经历过一个阶段,国家把社会住房、公共住房以低价方式卖给私人、卖给职工。职工相当于得到了第一桶金。 以住房自有率为线索,可以将我国住房市场转型划分为四个阶段。1949年建国之前,我国住房自有率大概在60%左右,有些地区甚至达到了75%,大部分地区私人都拥有住房。到了1952年,社会主义改造将大量私人住房收归国有,这一时期住房自有率下降至不足15%。在建国后接近30年时间里(第一阶段,1949—1977年)房屋建筑是停滞的,1978年我国人均住房面积竟比1949年还要低。由于这种模式难以长期持续,1980年左右我国开始搞住房制度改革,这一阶段(第二阶段,1980—1997年)的关键词就是公房私有,国家将1380万套公共住房出售给个人,并把分配权和建造权下放给企业、下放给单位,由于盖了房子就可以给自己分房,因此这个阶段掀起了第一波盖房潮,住房自有率上升到38%左右。第三阶段(1998—2008年),我国进入了大规模城镇化和经济快速增长阶段,住房自有率上升主要是靠商品房,同时这一阶段还有经济适用房作为补充。第四阶段(2009年至今),是房屋资产化的十年,房价的涨跌与居民购买力、与经济增长之间的关联越来越弱,反而与金融政策(利率水平)、房贷政策关系越来越紧密,这个阶段住房自有率自然越来越高。 在住房市场转型的过程中,有三个制度值得关注,也各自引发了一些社会不平等现象。 第一,公房私有化政策使得公共财富第一次发生转移。私有化之前,职工工资收入中并不包含住房消费,因此居民的工资都很低。在这样的背景下,中国实行“三三制”出售政策,即国家出三分之一、企业出三分之一、职工个人出三分之一,这实际上是一种补贴售房模式。即便如此,职工还是买不起房,于是又采取了工龄折扣、购房折扣等才把这些房子卖掉。依照当时的公房分配方式,行政级别更高、企业影响力更大的个人分到了更好的房子。在同一时期,东欧国家和英国都搞过公房私有化,方式都是低价+补贴,但与我国的制度存在差别,英国是低价将房屋卖给低收入人群,而中国实际是卖给了中、高收入人群,结果是英国减少了贫富差距,中国扩大了贫富差距。在城镇化的十年,特别是在资产化的十年中,低价获得公房的群体不断卖房换房,房价无论有多高,对他们而言都是无关紧要的。这也就部分回答了前面说到的北京、上海居民购房杠杆率低的问题:通过“卖一买一”的方式购房实际上并不需要太多的杠杆。 第二,公积金政策使得居民财富重新分配。根据文献数据,1992—1998年期间,上海373万的员工共缴纳公积金225亿元,其中44%用作个人抵押贷款贷给14.57万个购房家庭,仅占公积金缴纳者的4%。 第三,经济适用房政策导致财政补贴的再次转移。1998年,为了应对亚洲金融危机,我国要求经济适用房只售不租,这就奠定了后面20年以经济适用房为主体的住房供给体系,并没有过多考虑租赁的问题。与商品房不同,经济适用房在土地划拨阶段是不需要花钱的,而在出售阶段价格又比商品房便宜。当时的情况是,只有中等收入和中等偏上收入的人才能买到经济适用房。经济适用房本质上是通过补贴解决困难群体居住问题的,但经济适用房拥有产权,便不可避免产生补贴错位。 将补贴和分配纳入市场影响因素中,就容易理解开头的三个疑问。部分群体在制度转型中获得的初始财富和补贴,是高房价形成的制度基础,意味着房价主要由财富而非收入决定。无房群体的支付能力差是财富差距过大的结果。比照当年补贴售房的价格,今天的租金回报率就不会系统性偏低。换房推动的价格上涨,易涨难跌,颇具韧性。 由于住房制度改革仅在原有体制内部进行,没有对1998年以后大规模的人口城镇化迁移做好应对,再加上私人租赁市场发展不规范,导致大量无房群体不得不靠加杠杆进入市场。 由于历史原因所形成的住房不平等,铸就了今天的种种矛盾,这种情况很难用调控的手段解决。 未来房地产市场走向何方 |