|

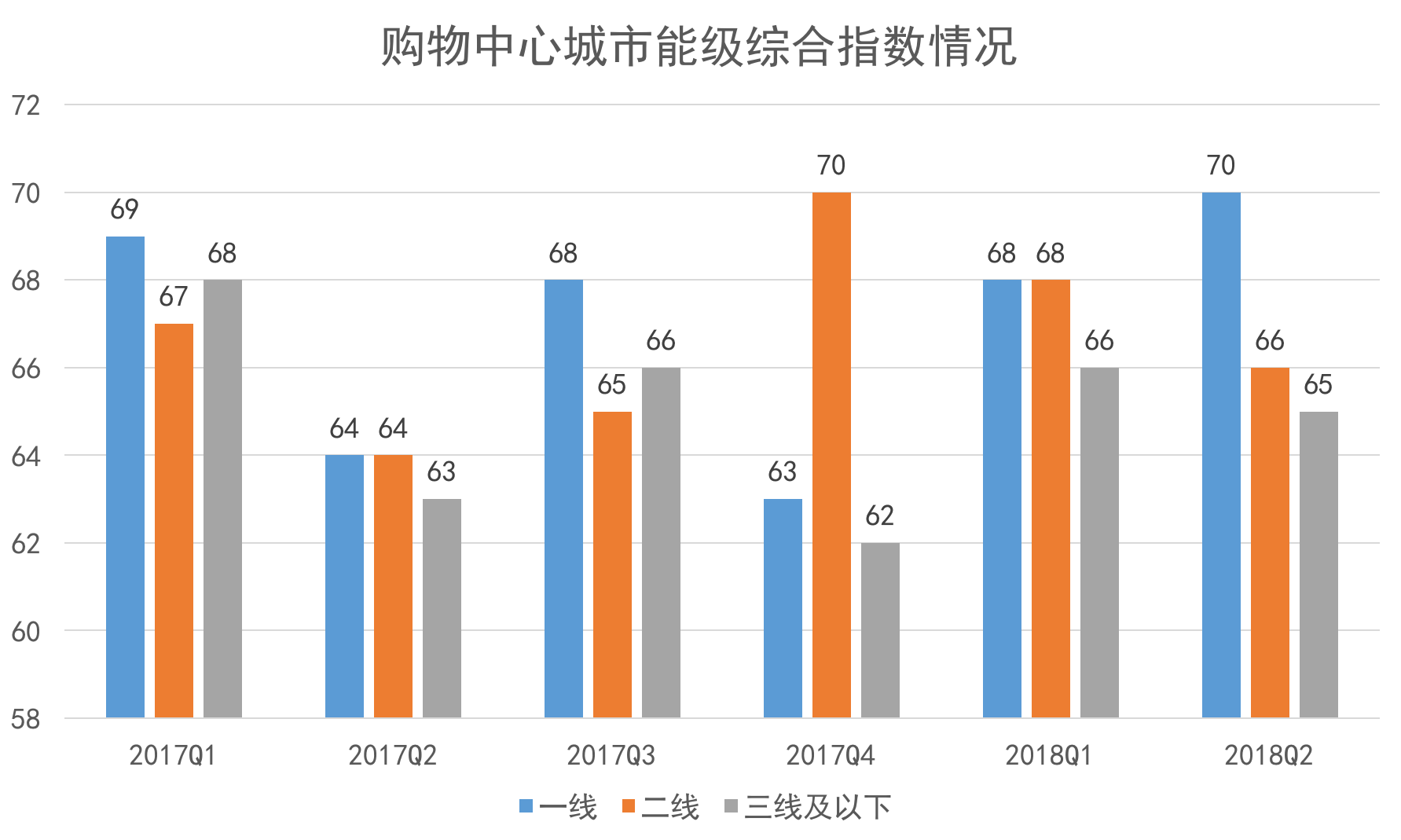

商务部的数据显示,今年二季度,一线城市购物中心发展综合指数为69.5,环比上升1.9,同比上升5.0。其中,北、上、广、深的购物中心市场平均出租率均与上季度持平或进一步提升。以广州为例,观点指数研究发现,由于多家购物中心完成业态调整,广州优质零售物业空置率较上季度下降1.5%。

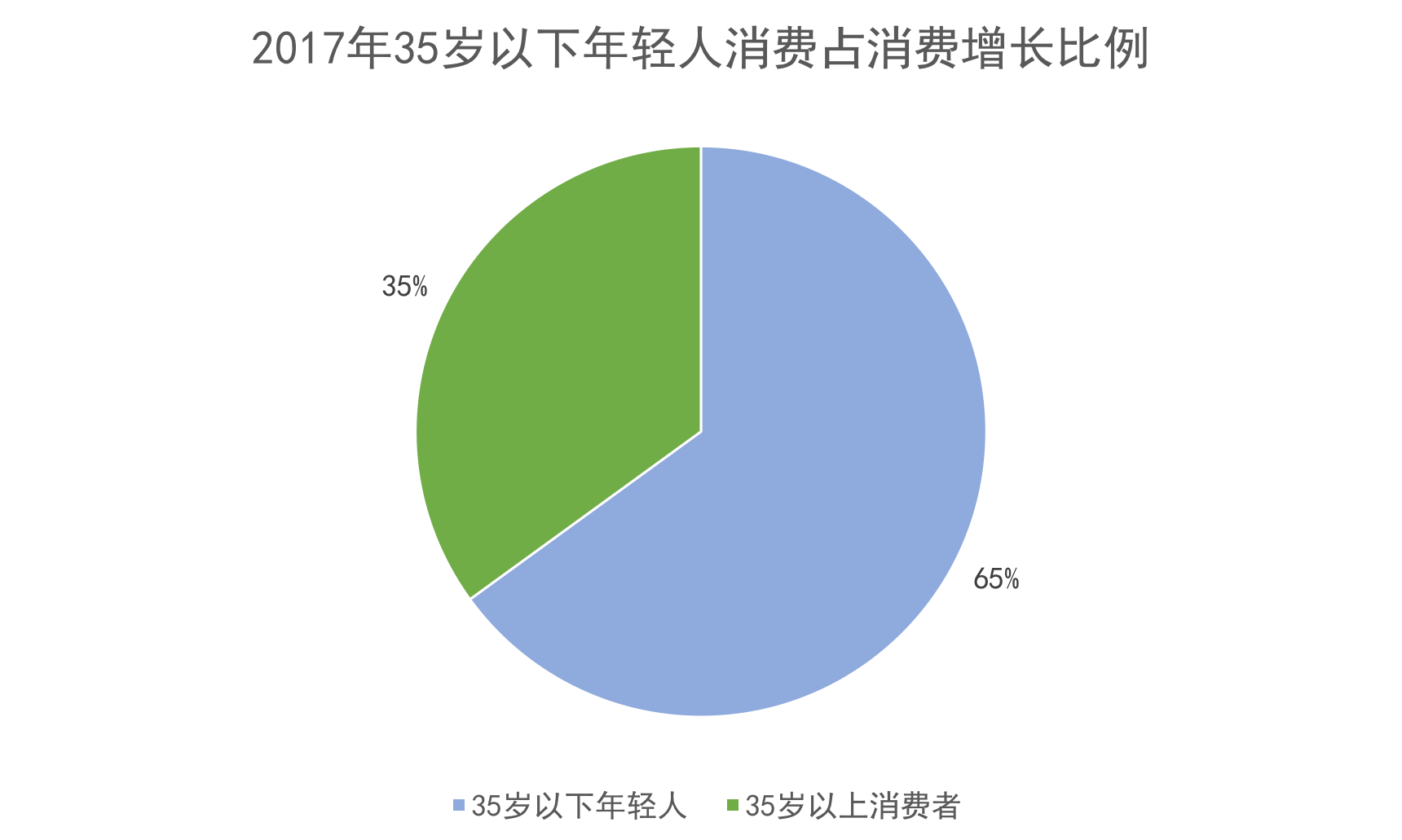

数据来源:商务部、观点指数整理 事实上,在数量大规模涌现、同质化问题日渐严重的情况下,技术创新、业态变革成为了购物中心很好的抓手。购物中心纷纷开始“转型”,企图在引入新技术、更新业态组合方面做更多的尝试,以保留自身的市场竞争力。 另一方面,购物中心的“转型”也体现出零售市场对消费群改变所做出的适应。市场报告显示,35岁以下年轻人的消费占消费增长比例达到65%,80后、90后、00后已渐成为社会的主要消费群体。此外,年轻一代的消费还在以年均11%的速度增长,预计到2021年,年轻一代的消费将占消费总量的69%。

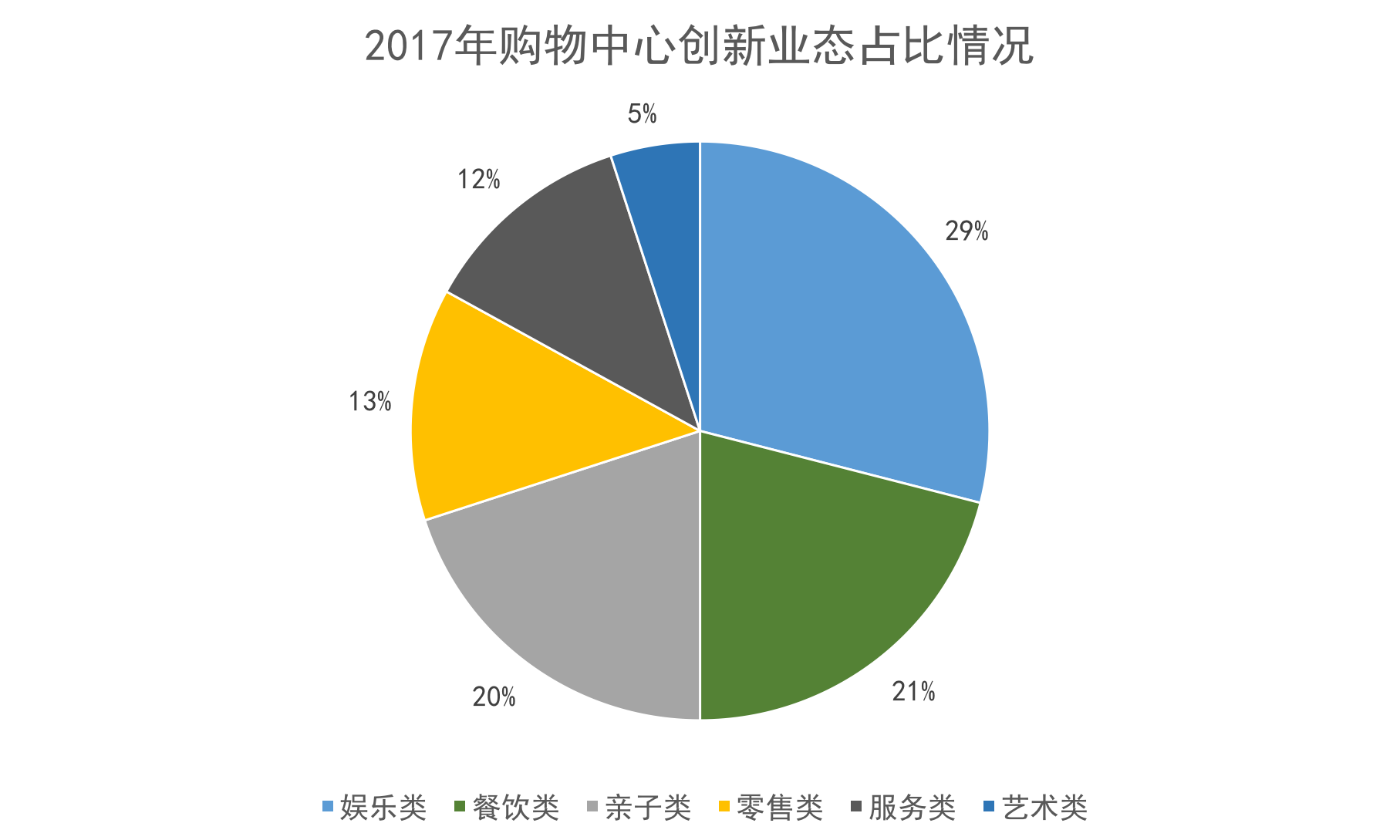

数据来源:观点指数整理 新生代的消费群体普遍有着较高的学历和收入、具有个性,容易接受新事物,与传统的消费群体相比,有着较强的消费意愿,商品价格敏感度下降,相比产品的实用性也更注重个人的消费体验。国内消费形态正在从购买产品向购买服务、购买体验的方向转变,提升生活品质及获得体验逐步成为消费的核心动力。 而消费群和消费形态的改变进一步倒逼了购物中心和消费方式的变革,一部分购物中心从仅满足人们物质消费的形态中挣脱出来,倡导各种形式的体验、艺术购物中心大量出现,购物中心在满足人们物质需求的同时,也在填补精神层面的需要。 1、新技术、智慧零售闯入,购物体验升级 今年4月,阿里线下首家购物中心在杭州开业。值得一提的是,这是马云自2016年提出“新零售”概念后,阿里在线下对于新零售的首次践行。 资料显示,该购物中心集合了超市、餐饮、服饰、美容、影院等多种业态,其中餐饮部分的业态占到了40%。除此以外,购物中心最引外界关注的是其关于“刷脸消费”“AR导购”等新零售的玩法。 事实上,“新零售”一词在首次被提出以后,就成为了商业零售里的高频词汇。一方面原因在于新零售往往集合了人工智能、物联网、移动支付、大数据等技术创新手段;另一方面,这些新技术所体现出来的新鲜、好玩、创新、多元、刺激、体验等特征也符合了新一代消费者的需求。 在客户端,新零售商家和企业利用云计算、大数据,根据消费者日常消费习惯,精准定位及捕捉客户群,实现了消费者与商品链条的精准搭配。也有购物中心商家通过引入无线射频识别技术,在无需人工的情况下快速识别商品种类、数量、金额、优惠等信息,经过数据可视化之后通过屏幕等方式呈现在消费者面前,使商品的挑选不再是一个复杂的过程。 部分购物中心还通过引进电子价签,实时更新每一个单品的入库与销售,节约了人力,提高收银效率。同时,对销售数据的实时掌握,也为运营团队进一步调整销售策略提供了高效率的支持。 除此以外,面对购物中心的租户端,购物中心运营者还企图搭建超级用户平台,给租户提供经营平台和场景化平台,以给予顾客和品牌租户更多的场景和体验感。通过这些技术,不仅实现了人、货、场的全面掌控,增强了消费者的购物体验,而且也改变了传统购物中心单纯依托客流及场景实现盈利的固有局面。 2、购物中心业态组合的N+1种可能 体验式消费成为潮流的同时,消费者去购物中心的目的已不仅仅是物质消费需求的满足,除了餐饮一类业态在购物中心的比重上升,购物中心里面娱乐游戏、运动健身、艺术展览等使消费者获得精神享受的业态比重也越来越大,且愈加多样化。 从每一个人的智能手机游戏APP保有量,到各种电子竞技赛事及活动的兴起,娱乐和游戏已经成为现代人们生活的重要组成部分。为迎合消费者需求,提升出租率和客流量,购物中心大量引入主题乐园、海洋馆、动物园、电子竞技体验馆、VR体验、冰雪世界等。 一项统计数据表明,在对2017年全国30个重点城市购物中心创新业态调查中,休闲娱乐类业态在购物中心所有创新业态中占比排名第一,达到29%。此外,餐饮类达到21%,艺术类为5%,且这些业态在购物中心占比还表现出逐年上升的趋势。 近年来,极限运动自国外逐渐走入国内大众的视野,也被一些购物中心引入为吸引流量的工具,赛车、冲浪、飞行、攀岩纷纷被从室外“装进”到购物中心里面。

数据来源:观点指数整理 与此同时,相比创新类业态,传统商业零售及生活服务类的占比却在呈逐年下降的趋势,零售类业态更由2015年的接近20%下跌至2017年的13%。 另一方面,艺术类业态目前虽然在购物中心所有业态中占比不高,却是一项值得玩味且容易走高端路线的业态。博物馆、个人艺术馆、剧场、画廊、图书馆、音乐中心、展览厅,被购物中心引入变现的同时,也提升了购物中心整体的文化氛围和精神层面的寄托,甚至成为了城市旅游的地标建筑。 |