|

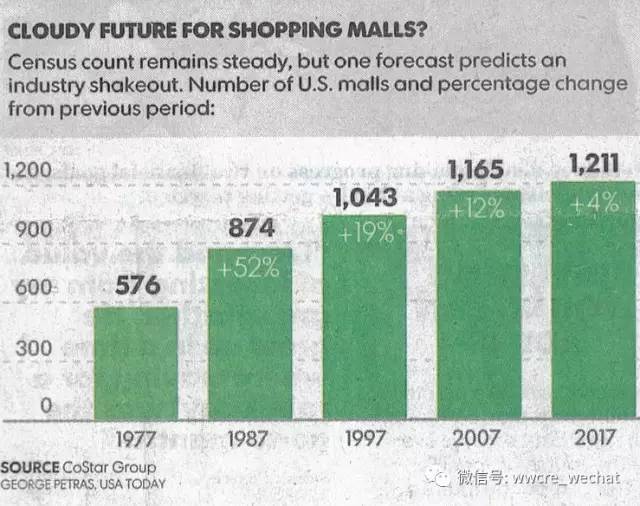

“消费群体看到的是繁荣的购物中心,投资群体看到的是支撑它们的资本结构。营运方面是要顾及这些砖瓦资产的有序的运转并始终要处于行业的前沿,财务方面则关注的是通过不断调整的资本结构以确保购物中心业主始终具有最好的持有模式。 弗兰克具有长期的营运购物中心方面的经验,但他真正的兴趣还是在财务结构的资本运作方面:“条件在不断变化因为我们一直在成长,开发购物中心需要大量的资金,而且资本结构需要根据新的形势不断调整。 我们一直在为我们的营运寻找新的投资方式——我们有高度的计划性而且可能在这个方面是做得最好的。”他为能够通过他的可预见的购物中心成为公司不可预见的“财务大脑”而倍感骄傲。” 这段话很值得我们所有商业地产人琢磨,其中我要强调的是最后一句话,弗兰克为他能够通过他的可预见的购物中心说的就是他可以掌控和预见的购物中心表现从而支撑不可预见的”财务大脑的能力而非常自豪。这恰恰说明了你无论如何玩资本运作,前提和关键是你的购物中心需要表现! 此举西田的例子是因为万达一直要以世界第一自居。前些年,万达说自己是世界(规模)第一的时候,其实是以自己的建筑面积和国外的可租面积相比,两者可以相差一倍。国内很多媒体居然真的会认为万达就是世界第一,不知道这个世界还有西蒙、西田、ECE和Unibail等大型商业地产企业。 2008年金融危机之后,也是受到西田在金融危机之前就开始大量出售B级购物中心的启发,现在国际商业地产行业更讲究的是效益而不是规模。因为是坪效乘以有效规模决定了资产的价值。 全球老大西蒙的可租赁总面积已经从之前的2400万平方米缩减到目前的1700万平方米,但其价值也是提升的。而目前,万达和我们国内还有不少商业地产企业所做的事情恰恰是与国际大势背道而驰的。 今年4月在国际购物中心协会的论坛上讲述这些趋势的时候,我直接告诉坐下在台下第一排的原万达商业的曲德君总,万达在现在国际上不再认为“最大就是最好”的时候差不多成为了全球的规模老大,但也是压力山大。这点万达自己最清楚,曲总也只能点头。 万达在这些年沿抛物线轨迹发展上行。这个抛物线的前半段发展轨迹也曾经令行业和世界称奇,但如何能够在顶点站住是目前最大的问题。从万达销售酒店资产和抛售文旅项目来看,估计它的顶点已经差不多到了。 从万达之前要成为国际级的酒店管理公司,并豪情万丈地要用10年经历一遍迪士尼百年的发展历史来看,包括王健林最近几个月的讲话,相信这个交易实在是无奈之举。 不过万达还有幸运的一面,就是这十多年来,万达借力中国经济的高速发展、人口和改革的红利,以及先动优势的多元化发展积累的一些资产,所以还可以靠变卖一些家产还债。但已经到了抛物线的顶端至少已是初露弥端。 现在对于万达内部来讲,眼前的最大挑战是在A股上市,这种挑战已经变得像一场博弈。其实不要单纯从证监会的所谓限制房地产公司的政策面看问题,而是该从时间、空间、环境、市场和大势看问题。 首先从时间上讲,今天万达开发营运商业地产的形势和十多年前已经不能同日而语。那个时候中国购物中心刚刚起步,万达可以在很多经济较强的一二线城市的较好地段布局,竞争也不那么激烈。 还有万达开发房地产利润的贴补。万达的速度和执行力也使这些机遇和优势得到了充分的展示。但现在的市场环境是,国内购物中心疯狂地大量开发已经到了无以复加的地步,其中也催生了一些已经成长起来的越来越专业的本土甚至国际竞争对手。 大家在一个供给绝对过剩的市场为了生存相互残杀。今年6月7日在美国,看到《今日美国》一篇头条文章,美国到目前为止的大型Mall,即相当于10万平方米以上的购物中心的总数不过才1211个。

美国1977年到2017年购物中心发展数量 美国人已经在争论购物中心是否会成为濒临灭绝的物种,而我们到目前的购物中心总数已经超过5000个。 而且近年还在以每年600到800个的速度递增。就以国内经济最强的上海为例,购物中心总数由2015年的148个上升为2016年的181个,而且到今年年底还会突破230个。 而购物中心的销售总额增长几乎停滞不前。需知,上海之前的人均商业面积包括百货和商业街已经超过人均3平方米。赶英超美已经是不争的事实,而上海购物中心的总体销售额不超过1500亿元,不到上海零售总额的14%。(需知上海依然是一个百货主导的市场,顺便给那些认为电商冲击、传统百货行业不行了的人提个醒,上海依然是一个百货销售主导的市场)。 购物中心的销售占比与美澳发达市场的50%相比相距甚远,而规模数量却是有过之而无不及。上海的情况尚且如此,国内其他的一二三四线城市难道会比上海的情况好吗?大家知道恒隆吗? 当恒隆只有上海两个标杆购物中心的时候,其市值高达1700亿港元,等恒隆后来又开出那五六个二三线城市的恒隆广场后,1000多亿港元的市值就不翼而飞了。你能说恒隆不专业吗? 只能说明市场的无序和环境已经变得何等的恶劣。所以我要说的是,万达所面对的市场时间和空间已经不能和它高速发展的第一个十年同日而语了。无论是内部原因还是外部条件都日趋恶劣。 从全球发展大势分析,由于技术和科技的进步,逼迫所有实体商业都要更加注重效益而不是规模。 全球趋势都是追求质量和效益,而不再是规模,相比之下,我们国内不仅是万达,还有许多其他开发企业都在逆势而行,盲目地追求规模而忽视效益。我去年在给上海商业委员会领导作的“如何塑造可持续商业环境”的发言中提到,我们不能总是期待我们一直处在十几岁长个头的年代,是时间长长脑子了。 万达的问题其实还不是万达自身的问题。万达的无奈也已经清楚地为中国商业地产的可持续发展提出了一个明确的警示。 对于不少依然行走在抛物曲线前半程而不自知的企业,等他们遇到与万达类似问题的时候,连可以变卖的家当都没有。作为一个足球迷,我也常常问自己,再过10年,也许根本就用不了那么久,这些地产商们还能在这里玩吗?

|