|

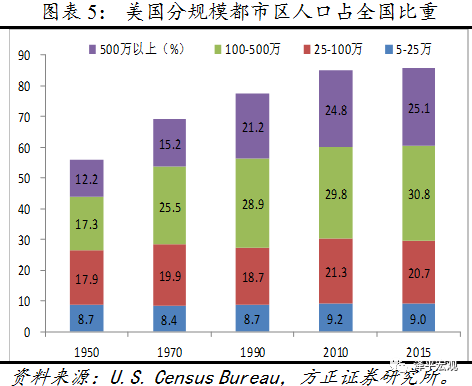

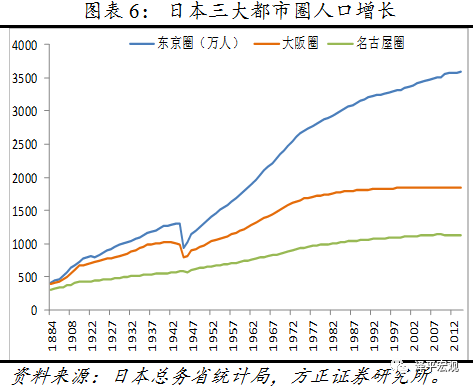

我们研究了人口迁移的国际规律和逻辑机理(参见第二章《人口迁移的国际规律与中国展望:城市的胜利》,任泽平、熊柴),这对理解未来中国人口迁移趋势、城市化布局和预测区域房价具有启发意义。研究发现:1)美国、日本等人口迁移呈两大阶段,第一阶段,人口从农村向城市迁移,不同规模的城市人口都在扩张,而且在总人口当中的占比均在上升,第一个阶段与经济快速增长、产业以加工贸易中低端制造业和资源性产业为主相关,城市化率还没有达到55%。第二个阶段主要是大都市圈化,人口从农村和三四线城市向大都市圈及卫星城迁移,一些中小型城市增长放缓甚至净流出,而大都市圈人口比重继续上升,集聚效应更加明显,这可能跟产业向高端制造业和现代服务业升级,以及大都市圈学校医院等公共资源富集有关。对应的城市化水平大致在55%-70%之间。我们还发现,在城市化率超过70%以后,人口继续向大都市圈集中,这时服务业比重占据主导地位。2)大城市比中小城市和城镇具有更大的集聚效应和规模效应,更节约土地和资源,更有活力和效率,这是几百年来城市文明的胜利,是城市化的基本规律。这也就是意味着,中国过去长期“控制大城市人口、积极发展中小城市和小城镇、区域均衡发展”的城镇化战略和大规模西部造城运动可能是不符合人口迁移和城市化规律的。3)中国正处于人口迁移的第二个阶段,在未来中国的人口迁移格局中,大都市圈人口将继续集聚,城市之间、地区之间的人口集聚态势将分化明显。2015-2016年,全国房地产市场分化明显,一线城市和部分二线城市房价上涨明显,相当部分三四五六线城市平稳,表明中国城市化正步入第二个阶段:大都市圈化。4)由于大量人口迁入,一二线城市房价不是由当地居民收入水平决定的,而是由经济体整体财富、贫富分化水平、富有阶层迁入、房屋供应能力等决定的。5)除了人口迁入、货币超发、城市经济活力等因素外,一二线大城市房价还跟住宅用地供给有关,目前供给不足,房地产越来越货币金融化。

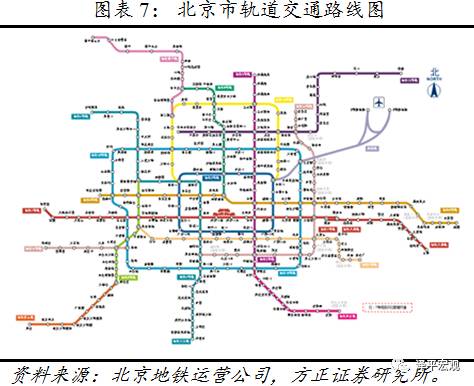

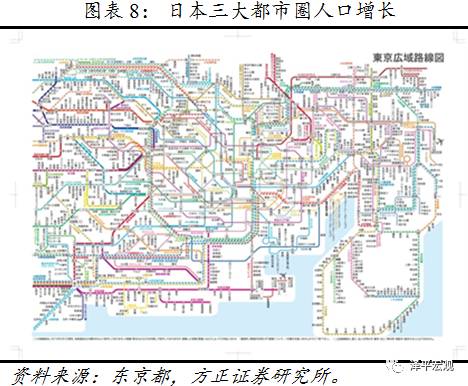

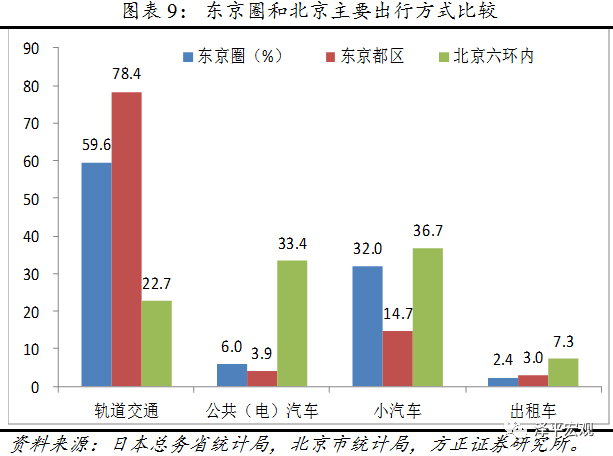

中国政府长期实施“控制大城市人口、积极发展中小城市和小城镇、区域均衡发展”的城镇化战略,1980年全国城市规划工作会议提出“控制大城市规模”,1990年开始实施的《城市规划法》规定“严格控制大城市规模”,2014年《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》和《国务院关于进一步推进户籍制度改革的意见》中提出“严格控制500万人以上特大城市人口规模”。但是,从历史看,北京、上海等政府制定或预测的人口控制目标不断被突破。当前北京、上海等地的新一轮城市总体规划均继续要求控制人口,《上海市城市总体规划(2016-2040)(草案)》要求把上海市常住人口到2020年、2040年控制在2500万人以内,《北京市城市总体规划(2016-2030)(草案)》要求北京市到2020年把常住人口控制在2300万人以内。 严控北京、上海等超大城市的人口规模是否合理?从长期来看,人口控得住么?未来大城市的重点是控制人口还是改善城市规划?我们在《人口迁移的国际规律与中国展望:城市的胜利》中研究发现,人口向大都市圈迁移是国际城市化的基本规律。这也就意味着,试图限制大城市人口的行政性措施是违背经济规律的,出路在于着力解决城市规划和基础设施供给不足问题。 我们重点研究了国际上超大城市人口发展趋势及其对中国北京、上海等的启示(参见第三章《从国际经验看北京上海等超大城市人口发展趋势:人口控制VS城市规划》,任泽平、熊柴)。研究发现:1)城市人口集聚的基本逻辑是经济-人口分布平衡。从长期来看,决定一个城市人口集聚规模的关键在于该城市与所在国家其他地区的收入差距,这种区域收入差距用区域经济份额与区域人口份额的比值来表示。在完全的市场竞争和个体同质条件下,一个城市较高的人均收入将不断吸引区外人口净迁入,直至该地区人均收入与其他地区持平。OECD城市功能区及美日韩的经验也证实这一点,全球高收入国家50万人以上城市功能区的经济-人口比值的中位数为1.01,平均值为1.07。美国、日本、韩国等高收入经济体城市人口集聚的国际经验表明,经济-人口比值趋近1,如果高于1,将面临人口净迁入,如果低于1,将面临人口净迁出。2)当前北京、上海的经济-人口比值高达1.9以上,人口增长仍有较大潜力,在北京、上海迈向世界城市或全球城市的路途中,经济-人口分布的内在平衡动力将驱动其未来人口显著增长。从全球主要都市区人口密度的国际比较看,北京、上海人口仍有较大的增长空间,分别超过1000万、400万,我们预计未来北京上海都市圈人口都将超过3000万。受人口调控政策影响,近年北京人口增量放缓,上海人口增量由正转负。3)交通拥堵、环境污染、资源约束均不是严控人口规模的理由。当人口规模超过一定水平时,城市交通情况与城市布局、城市交通设施水平及城市管理能力等更为相关。当前北京、上海的轨道交通路网密度不超过0.10公里/平方公里,远低于纽约都市区、东京圈、首尔圈,这是造成北京轨道交通出行比例较低、从而较为拥堵的重要原因。4)北京上海人口发展存在老龄化、人口分布失衡、职住分离等突出问题。从全球角度看,大量年轻外来人口涌入大都市圈是城市活力的源泉,国际大都市区的老年人口比重多明显低于本国平均水平。2015年北京、上海户籍人口60岁及以上人口占比分别高达23.6%、30.2%,北京市接近全国平均水平、上海市明显高于全国平均水平。北京市五环内、上海市外环内均集聚了接近一半的常住人口,人口密度明显高于其他大都市,这意味着北京市、上海市的核心区域人口已经严重饱和。北京、上海的就业分布相对集中,而居住分布比较分散,且二者相距较远,一些地区“睡城效应”十分明显。5)改善北京上海人口调控政策,优化城市规划、人口空间分布和公共轨道交通。可借鉴OECD的城市功能区视角,超越行政边界解决存在难题。放弃人口总量调控目标,保持相对开放的人口迁徙政策,年轻移民是城市活力的源泉。优化人口的空间分布,并促进职住平衡,向新城疏解中心城部分功能及部分优质公共服务资源。大力提高城市轨道交通路网密度,推进轨道交通系统制式多元化发展,改变当前以中心城为核心的放射型轨道交通体系为环状“井”字形。

|