|

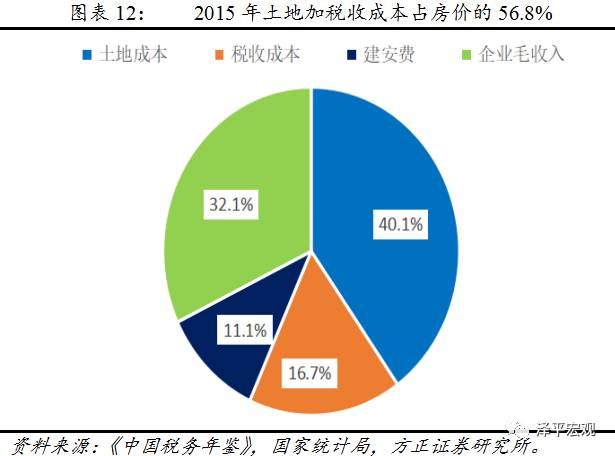

相比于美国、欧洲等土地私有化,中国内地与香港的土地政策较为类似,上世纪80年代,内地改革开放,在土地政策方面引入了香港经验,效仿了土地租批和限制土地供给制度。在内地房地产发展的历程中,整个发展轨迹乃至许多关键词能看到香港模式的影子。从25年前“中国土地第一拍”在深圳落槌,到之后的制度(包括土地出让制度、预售制度、按揭制度等)、产品(包括外观、层高、园林、会所等),甚至营销模式、物业管理,内地如今这一整套房地产运作规则都是在学习香港基础上发展而来。在改革开放之初,中国实行土地公有制,即城市土地国家所有、农村土地集体所有,由于宪法规定土地不允许买卖交易,中国制定了土地所有权与使用权分离的政策,对土地使用权实行出让、转让,实行国有土地有偿使用制度,并率先在深圳、广东、上海等试点,随后在全国推广,形成了中国土地财政制度。中国土地出让先是以协议出让为主,但由于不透明容易产生腐败。2002年以来规定经营性土地出让的方式必须采取招拍挂,这些方式看似公开透明,但却不断推高地价、产生地王,助推了房价持续上涨。有观点认为,香港的土地财政与限制土地供给,是导致房价高涨、伤害民众福利和实体经济的坏例子,内地错把香港的教训当经验引进。 在中国大陆,土地政策主要由国土资源部制定,并受到住房和城乡建设部、农业部、财政部等其他部门的影响。在全国层面,土地供应总量在中长期由国土资源部制定的土地利用总体规划决定,比如《全国土地利用总体规划纲要(2006-2020年)》,决定全国十五年土地供给总量。在土地利用总体规划下,有五年规划、年度计划。在地区层面,由中央划分各省指标,各省据此制定土地利用规划、五年规划、年度计划。在城市层面,除土地利用规划外,城市总体规划中建设用地等指标也列明了中长期土地供应指标,并落实到年度计划。 除了土地财政制度之外,中国大陆一线二线城市房价过高、三四线城市房地产库存过高,则与土地资源错配有关。由于“控制大城市规模、重点发展小城镇、区域均衡发展”的城市化指导思想,一线和部分二线城市建设用地规模被严格控制,而三四线城市土地供给偏多。在人口大都市圈化背景下,土地错配必然导致一二线高房价、三四线高库存。一二线热点城市每次限制土地供给均为下一次报复性上涨埋下伏笔。 为什么地方政府热衷于经营城市、对调控房价不积极?在房地产的盛宴里,谁切得了最大的蛋糕?利益结构决定博弈结构和行为模式。我们在第十章《谁是房地产盛宴的受益者:房价构成分析》(任泽平、宋双杰)中,透过房价构成,研究房地产市场的利益主体、激励机制以及各自的行为模式,这有助于判断房市的博弈结构和趋势。研究发现:1)地方政府是最大受益者,政府所得占房价的6成左右,占比高。从宏观层面看,2014年土地出让金和房地产相关的税收占房地产销售额的85.8%;从中观城市看,2015年土地出让金和税收占房价的56.8%;从微观上市企业看,2015年土地转让金和税收占房价的56%。2)从宏观层面看,1999-2015年,国有土地出让金从514亿激增至3.25万亿,增长63.3倍,占地方财政本级收入的比例从9.2%增加至39.2%。2004-2014年,5个房地产特有税种税收合计从1207亿元飙升至1.38万亿,十年间增长11倍,占地方财政本级收入之比也从10.16%上升至18.21%。2004-2014年,6个房地产业相关的税种税收合计从1028亿元上升到7294亿元,增长7倍。2014年6种税种税收合计占地方财政本级收入的比重为9.61%。地价和房地产相关税收占商品房销售额已达8成。3)从中观城市看,主要是土地价格推动房价上涨,各地方建安成本差异不大。通过回归分析发现,土地价格显著影响房价。4)从微观企业看,房企净利占营收比重低且在下降,土地成本持续攀升。拿地成本占房价4成以上,税收占比约13%,政府这两项收入之和占房价的6成左右。5)受益于土地财政,地方政府是房价上涨的最大受益者,占6-8成;由于地方政府对土地财政的依赖,天然追求土地出让收入最大化;客观看待过去几十年土地财政为中国城镇化融资的历史贡献,但也要正视地价推高房价、拉大财富差距等负面作用;土地财政难以持续,出路在于建立房产税、消费税、个人所得税等地方主体税,这涉及深层次的经济乃至政治改革,不动产实名制和金融实名制是现代国家治理的基础。

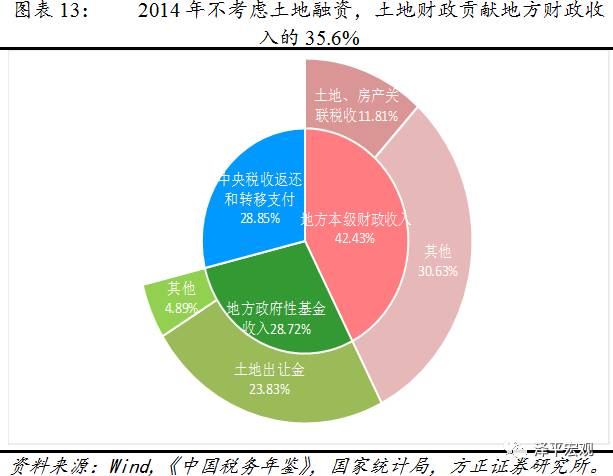

过去十多年地王频出,高地价是高房价的重要推手,为什么地王频出?谁是地王的制造者和获益者?我们专题研究了土地财政问题(参见第十一章《地王之谜:来自地方土地财政视角的解释》,任泽平、宋双杰),研究发现:1)地王频出和高房价背后的制度因素:土地财政。土地出让金约为地方一般预算收入的一半,再加上与房地产相关的税收收入,土地财政是地方政府财政的核心。因此,在土地财政制度设计中,地方政府和开发商是房价上涨的受益者,也是地王的制造者,地方政府是地王的最大获益者。除非受到来自中央调控措施的压力,一般来说地方政府在房价上涨时无逆周期调节动力,而在房市萧条时,出台刺激政策。2)土地财政的历史和成因。土地财政是指地方政府通过“经营土地”获得的收入,包括以出让土地所有权为条件的土地出让金收入、与土地出让相关的各种税费收入、以土地抵押为融资手段获得的债务收入。土地财政的形成过程可概括为:在分税制改革后,中央上收财权但把大量外部性事权留在地方,地方政府事权多财权少,在中央允许和土地收储制度下,地方政府开始经营城市土地,政府对农地征收的国家垄断和土地变更的政府用途管制是土地财政的基础。在地方政府“GDP锦标赛”激励下,受益于快速城镇化带来的房地产业爆发式增长,最终形成土地财政的独特现象。3)土地财政是地方政府的核心。2014年在不考虑土地融资的情况下,土地财政贡献了地方财政收入的35.63%。2015年国有土地使用权出让收入达到4.26万亿,2003-2015年间土地转让金与地方一般预算收入之比平均为49.74%。2014年与土地、房地产关联的税收占地方一般预算收入已接近28%。2015年地方债务总和为18.4万亿,土地融资规模3.68万亿。4)客观认识土地财政在调动地方积极性、推动经济增长、完善城市公共基础设施方面的积极作用。地方政府通过低成本征收农业用地,低价格转让工业用地,高价格出让商、住用地,一方面刺激投资,另一方面获得高额土地出现让金弥补财政缺口。巨额的土地出让收入用于征地和拆迁补偿、土地开发、城市建设、基础设施建设,成为中国经济发展的一个内生逻辑。5)正视土地财政带来的待解问题。推高房价,形成资产泡沫;增加地方政府债务风险;地方政府一方面运用计划经济的方式低价购地,另一方面利用市场经济方式高价供地,形成“地价剪刀差”,提供了“寻租”空间;地价房价大涨扩大收入差距;抬高实体经济成本,开工厂不如炒房子诱发产业空心化风险。6)改革完善土地财政。建立和完善与事权相匹配的地方财政体制;减少地方政府对土地财政的依赖,扩展消费税、房产税等稳定、持续的地方主体税,保证地方政府提供公共产品的长期稳定税源;改变过去地方政府只以GDP论英雄,增加就业、创新、环保等考核权重,从“投资型政府”向“服务型政府”转变;明确农村土地产权,保护农村集体对土地的占有权、使用权和收益权,完善土地的征地范围、征地程序和补偿机制等制度建设;建立规范的地方债制度。

2.3 短期看金融:利率、货币超发、支付能力、加杠杆、抵押物信贷加速器 |